파킨슨병 특집 ②

진단에서 치료까지…파킨슨병 현주소

이호원 칠곡경북대학교병원 신경과 교수

몸 굳고 동작 둔해져도 나이탓으로 받아들여

손에 풍이 왔다며 한의원 가서 치료 하기도

진단할 의사도 태부족···뇌과학 투자 늘려야

퇴행성뇌질환 치료에 디지털기술 적극 도입

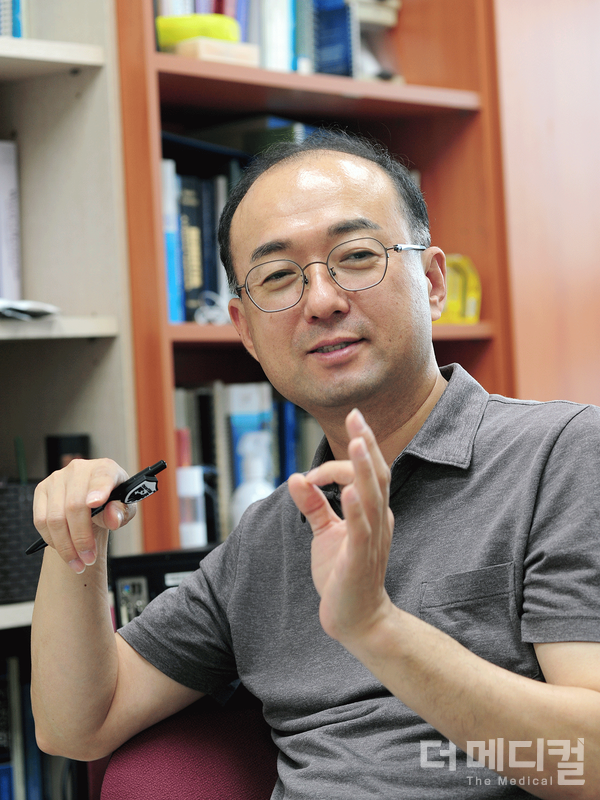

2014년 보행 도움주는 특수안경 특허 내

사물인터넷 연결, 치매진단 플랫폼도 개발

파킨슨병은 행동이 둔하거나 손이

떨린다가 다가 아니다. 증상이 매우 많다

대구 지하철 3호선 종점에 멋지고 큰 칠곡경북대병원이 있었다. 신경과의 이호원 교수는 파킨슨병을 치료하는 의사다. 8월 1일 만났을 때 그는 자신이 2003년 2월 미국 텍사스주 휴스턴의 감리교 병원에 ‘알츠하이머 펠로’로 일하러 갔던 이야기를 꺼냈다.

이 교수는 경북대병원 레지던트를 마치고 바로 미국 행 비행기를 탔다. 휴스턴에 가서 담당 교수를 만나고 이어 의과대학 학장에게 인사를 하러 갔다. 의대 학장이 반바지 차림이었다. 의대학장은 알고 보니 제약업체에서 마케팅을 하던 사람이었다. 이 교수는 “약 팔던 사람이 의대 학장이라니, 한국에서는 상상할 수 없는 일”이라고 말했다. 실사구시를 중시하는 미국이기에 가능한 일이고, 이런 게 미국이 잘 사는 이유 중의 하나라고 그는 생각했다.

10년 후인 2013년 다시 미국행 비행기를 탔다. 알츠하이머병이 아니라 이번에는 파킨슨병이 그의 관심사였다. ‘파킨슨 펠로’로 플로리다주 게인스빌에 있는 섄즈 병원(Shandes Hospital)에 갔다. 담당 교수 마이클 오쿤(Michael Okun)은 파킨슨병 치료 분야의 대가다(*샌즈 병원은 지금은 이름이 ‘플로리다대학교 헬스케어’로 바뀌었다).

그는 “파킨슨병이 단순한 질병이라고 사람들이 잘못 생각한다”라고 파킨슨병에 대한 일반의 오해를 다음과 같이 설명했다. “파킨슨병은 동작이 굼뜨고 손을 떠는 거고, 알츠하이머병은 기억을 못하는 것이라고들 생각한다. 그런데 알츠하이머병 환자는 기억을 못하는 것 말고는 다른 문제가 없을까? 알츠하이머는 기억을 담당하는 측두엽(temporal lobe)에서 병이 시작한다. 병이 측두엽에서 시작하면 거기에만 머물러있을까? 예를 들어, 머리를 집이라고 하자. 집의 안방에서 불이 났다. 안방이 타들어 갈 거다. 불을 끄지 않으면 어떻게 될까? 안 끄면 집이 다 탄다. 그리고 또 연탄 창고에서 불이 났다고 생각해 보자. 연탄 타는 냄새가 먼저 난다. 불을 안 끄면 어떻게 되나? 집이 다 탄다. 마찬가지다. 알츠하이머병과 파킨슨병은 머리의 다른 곳에서 병이 시작된다. 시간이 지나면 머리에 병이 다 퍼지면 다양한 증상이 나타난다. 파킨슨도 시간이 지나면 치매가 나타나고, 수면장애가 나타나고, 우울증이 나타난다. 굉장히 다양한 증상이 나타난다. 불이 서로 다른 데에서 일어난다는 것이지, 나중에 집이 다 타는 건 똑같다. 그러니 알츠하이머병은 기억력에 관한 병이 아니고, 파킨슨병은 행동이 둔하거나 손이 떨린다가 아니다.”

파킨슨병 증상이 광범위하다는데, 파킨슨병 연구 분야는 어떻게 분류될까? 운동 장애와 비운동 장애로 구분할 수 있다. 운동 장애(movement disorder)에는 굉장히 다양한 증상이 있다. 걷기 장애, 손 떨림, 행동 둔함, 균형 장애가 그 일부다. 그가 슬라이드를 보여주는 데 45개 증상이 있다고 쓰여 있다. 비운동성 증상은 우울, 기억력 저하, 강박 행동, 불안 증상, 불면증, 낮에 졸린 증상, 자다가 고함 치기, 소변 등 인지와 생리 증상, 자율신경계 이상 등이 있다.

이 교수는 “그런데 사람들이 파킨슨에 대해 별로 관심이 없다”라며 “병이 시작할 때는 움직임이 둔해지는 걸로 나타나나 나중에는 수면 장애, 우울, 그러고 여러 가지 감각 장애가 다 생긴다”라고 말했다.

![파킨슨병 환자의 경우 파란색과 빨간색으로 표시된 일부 회로가 정상인에 비해 많은 신호가 가는 걸 알 수 있다. [자료=이호원 교수 제공]](https://cdn.themedical.kr/news/photo/202209/200_511_2740.png)

의사들은 파킨슨병을 어디까지 공략했고, 지금은 어디를 주로 공격하고 있을까? 파킨슨병을 영국인 제임스 파킨슨(1755-1824)이 알려준 지가 200년 됐다. 이 교수는 “파킨슨병 발견 이후 질병 치료에서 두 번의 큰 돌파구가 있었다”라며, 첫 번째는 도파민의 발견이고, 두 번째는 뇌심부자극술 개발이라고 했다.

신경전달물질인 도파민이 파킨슨병에서 중요하다는 건 1960년대에 알려졌다. 도파민을 뇌 신경세포에 넣어주면 동작이 둔해지는 파킨슨병 증상을 완화할 수 있고, 이때 나온 약이 ‘L-도파’이다. L-도파는 치료 효과가 놀라워 ‘L-도파 혁명’이라는 말까지 나왔다. L-도파의 효력을 보여주는 영화가 ‘사랑의 기적’(1990년, 로빈 윌리엄스, 로버트 드니로 출연)이다. 영화는 유명한 신경의사 올리버 색스 책 ‘깨어남’이 원작이다. 로버트 드니로는 파킨슨병 환자로 나오며, L-도파를 복용한 뒤 굳은 몸이 풀리고 정상적으로 생활한다.

이호원 교수를 만나기 며칠 전에 대전 카이스트 생명과학과의 김대수 교수를 취재한 바 있다. 김 교수는 파킨슨병의 메커니즘을 연구하는 기초과학자다. 그는 “L-도파의 부작용이 크다”라고 말한 바 있다. 그런데 환자를 직접 치료하는 이호원 교수의 견해는 달랐다.

“부작용이라고 생각하면 부작용인데, 부작용이라고 생각하기에는 좀 그렇다. L-도파는 잘 듣는다. 문제는 시간이 갈수록 환자 스스로가 생산하는 도파민 양이 줄어든다는 데 있다. 도파민 생산량이 줄어 들다 보니, 몸이 외부에서 공급하는 L-도파에 의존하게 된다. L-도파가 들어왔을 때만 도파민 효과가 나타난다. 문제는 환자가 필요로 하는 적정량을 맞추기 어렵다는 것이다. L-도파의 반감기가 이론적으로 몸속에서 90분이다. 1시간 반이 지나면 L-도파 량이 절반으로 줄어든다. 두 시간 지나면 환자는 몸이 움직이지 않으니 약을 계속 먹어야 한다. 하루에 12번 약을 먹어야 할 것이다. 그럴 수는 없다. 나는 약을 하루 9번까지 처방을 해본 적은 있다.”

영화 ‘사랑의 기적’에도 이런 어려움이 잘 묘사되어 있다. L-도파의 용량을 정확히 맞추기 힘들어지면서 환자들이 ‘부작용’으로 보이는 증세를 보인다. 도파민이 많으면 쉴 새 없이 몸을 움직이고, 양이 적으면 굳어진다. 환자들의 상태가 종잡을 수가 없게 된다. 용량을 아무리 조절해보아도 L-도파는 환자에게 더 이상 도움이 되지 못한다. 영화속 의사 로빈 윌리엄스는 투약을 중단할 수 밖에 없었다. 일시적으로 깨어났던 파킨슨 환자 역의 로버트 드니로는 다시 몸이 굳어진다.

파킨슨병 연구에서 두 번째 돌파구인 뇌심부 자극술(Brain Deep Stimulation)은 1987년에 나왔다. 프랑스 연구자 알림 루이 베나비드(Alim Louis Benabid, 프랑스 그레노블 소재 조셉 푸리에 대학교)가 개발했다. 이호원 교수가 2013년에 미국 플로리다 게인스빌에 갔을 때 배웠던 파킨슨병의 대가가 있었다. 오쿤 박사였고, 그는 신경과 의사다. 신경과의사인 오쿤 박사는 신경외과의 켈리 풋(Kelly D Foote)과 한 팀으로 일한다. 이호원 교수는 신경과와 신경외과의 치료법 차이에 관해 “신경과 의사는 약물로 치료하려는 사람이고, 신경외과 의사는 수술로 고치려는 사람”이라고 설명했다.

지금까지 뇌의 운동 회로(Motor Loop)에 대한 이해는 많이 하게 되었다. 이호원 교수는 “우리가 뇌의 모든 운동 회로를 알지는 못하나, 기본적인 회로는 알고 있다”라고 말했다. 이 같은 지식에 근거해 고장 난 회로로는 신경신호가 가지 않게 하고, 고장 나지 않은 회로를 이용하도록 수술을 하는 수준까지는 왔다. 와이어를 뇌 깊숙이 집어넣고, 외부에서 리모트 콘트롤로 전기 신호를 자극해서 운동 회로가 정상 작동되도록 한다.

그리고 10년 전쯤부터, 운동증상과 비운동증상이라는 파킨슨병의 두 가지 증상 중에서 운동 증상 연구에는 돈을 쓰지 말라, 라고 말하는 파킨슨병 연구자가 나타나기 시작했다. 미국 휴스턴 소재 베일러 의과대학의 신경학자 조지프 장코빅(Jeankovic) 박사가 그런 사람 중 하나다. 장코빅은 국제 파킨슨-운동장애 학회(The International Parkinson and Movement Disorder Society, MDS)에서 여러 번 그런 말을 했다. MDS는 세계 최대의 파킨슨병 연구자 학회다. 파킨슨병으로 유발되는 운동 장애에 관한 이해는 많이 했으니, 앞으로는 비운동 증상 연구를 해야 한다. 이 교수는 “비운동장애는 도파민을 공급해서는 개선되지 않는다”라고 말했다.

이호원 교수는 무슨 연구를 하는 것일까? 그는 경북대학교 의대 90학번이다. 알츠하이머 병 의사로 시작했고, 파킨슨병 치료로 시선을 돌린 건 2007, 8년쯤이다. 지금 그는 파킨슨 병 치료 관련 세 가지 과학적인 질문을 갖고 있다고 말했다. 첫째는 보행 동결(freezing of gait)의 메카니즘이 뭘까, 왜 발생할까이다. 보행 동결은 걷기 시작할 때, 걷는 도중, 또는 걷다가 방향을 바꿔 몸을 돌릴 때 발이 땅에서 떨어지지 않아서 걸음을 못하는 걸 일컫는다. 둘째 질문은 파킨슨병 환자가 넘어지는 것과 관련 있다. 많은 환자가 넘어져 다친다. 파킨슨병뿐 아니라 노인은 나이가 더 들면서 균형을 잃고 비틀거리고 때로 넘어진다. 인간은 몸의 균형을 어떻게 유지하는지가 궁금하다. 세 번째 질문은, 엄청나게 발전한 디지털 기술을 퇴행성 뇌질환 환자에게 어떻게 적용할 것인가 하는 거다.

그는 줄기세포로 도파민 신경세포를 만드는 연구도 하고, 파킨슨병 진단을 위한 생물표지자(biomarker)도 개발한다. 하지만 그중에서도 디지털 기술을 파킨슨병 치료를 위해 어떻게 사용할 수 있을까에 특히 관심이 많다. 이 교수는 “나는 파킨슨병 환자에 대한 디지털 요법에서 앞서 간다”라고 말했다.

![이호원 교수와 라온즈가 개발한 파킨슨병 환자용 안경. 안경을 쓰면 바닥에 줄이 나타나, 환자가 잘 걸을 수 있게 돕는다. [사진=이호원 교수 제공]](https://cdn.themedical.kr/news/photo/202209/200_515_3713.png)

미국 플로리다에 있는 샌즈병원에 파킨슨병 펠로로 가서 일하고 돌아온 2014년부터 파킨슨병 디지털 치료제 개발을 시작했다. 첫 번째 성과가 보행기능 지원 장치인 스마트 안경이다. 그는 2014년 8월에 스마트 안경을 개발, 특허를 신청했다. 지금은 한양대학교 공과대학 로봇공학과에 있는 박태준 교수(시각신호분석 연구자)와 같이 개발했다. 특허는 2016년 3월에 받았다. 이 안경을 쓰면 파킨슨 환자가 비교적 잘 걸어간다. 원리는 다음과 같다. 파킨슨병 환자 중 보행이 불편한 사람의 경우, 바닥에 좌우로 줄이 길게 그어져 있으면 걸음을 잘 옮긴다. 영화 ‘사랑의 기적’에도 관련 장면이 있다. 파킨슨병 환자 수용 시설은 바닥을 서양의 체스판처럼 칠한다. 체스판에는 흰색과 검은 색이 먼저 눈에 띄기는 하나, 좌우로 길게 선이 들어가 있다. 이 교수가 아이디어를 제공하고 박태준 교수가 개발한 제품을 쓰면, 걸어가는 바닥에 레이저로 만든 선이 좌우로 보인다. 선이 보이면 파킨슨병 환자는 앞으로 뚜벅뚜벅 걸어간다. 이 교수가 이를 처음 발견한 건 아니다. 미국에는 관련 제품이 나와 있다. 가령, 노인용 지팡이에서 레이저가 나와 지팡이를 짚은 바닥에 좌우로 질게 줄이 보이게 하는 장치다. 한국에는 들어오지 않은 듯하다. 이 교수는 “왜 갑자기 걸음을 잘 걷게 되는지는 모른다. 하지만 환자가 스마트 안경을 쓰면 잘 걷는다”라고 말했다.

박 교수가 처음 만들어온 스마트 안경은 안경을 써보니 줄이 온 사방에 생겼다. 그래서는 안된다고 했더니 2주 후에 바닥에만 줄이 생기게 만들어왔다. 그런데 사람이 움직이면 줄도 같이 움직였다. 줄이 움직이면 안 된다. 이후 다시 줄이 움직이지 않는 제품을 완성했다. 환자를 대상으로 실험해 보고, 특허 내고, 논문을 썼다. 이게 파킨슨병에 대한 디지털 요법 연구의 시작이었다. 2020년에는 치매 환자의 일상생활능력(Activities of Daily Living, ADLs) 진단을 위한 플랫폼을 개발했다. 일상생활을 하는데 필요한 능력이 어떤지는 치매 환자 진단에 중요한 척도 중 하나다. 이 교수는 경북대 IT대학 강순주 교수와의 공동 연구를 통해 사물인터넷 장치와, 장치들을 연결하는 통신 기술을 갖고 치매 환자의 상태를 정밀하게 측정하고 평가하는 플랫폼을 개발했다. 이는 2018년부터 시작한 연구 과제다.

인터뷰를 마무리하며 “파킨슨병 환자가 알츠하이머 병 환자보다 많은 건 아니지 않느냐”라고 그에게 물었다. 이 교수는 “그렇지도 않다. 내 생각에는 환자 수가 알츠하이머병 보다 적지 않을 것 같다”라고 말했다. 2000년대 초반 한국의 파킨슨병 환자가 2만 명 미만이었다. 지금은 10만 명쯤 될 거라고 했다.

일단 병에 대해 사람들이 모른다. 그는 “내가 레지던트를 할 때는 파킨슨병을 ‘수풍’이라고 사람들이 불렀다. 그리고 한의원에 치료를 받으러 갔다”라고 말했다. 손에 풍이 왔다고 해서 수(손 수 手)풍이라고 했다는 것. 지금도 많이 달라지지 않았다. 파킨슨병은 전형적인 증세가 몸이 굳는 것이다. 그런데도 사람들은 나이를 먹으면 동작이 둔해지는 건 당연하다는 식으로 받아들인다. 그는 “파킨슨병을 진단할 수 있는 의사 수가 굉장히 적다”라며 “의사 수가 적은 이유는 파킨슨병 연구쪽으로 펀딩이 적기 때문”이라고 그 이유를 진단했다.